指尖生花:玉米皮在高一手工课上蜕变成"无价之宝"

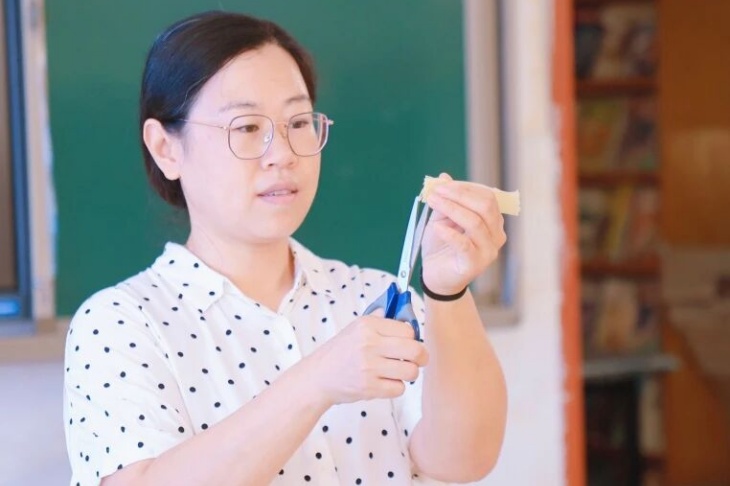

九月的高一教室,讲桌上堆着皱巴的玉米皮。这些曾被视作农业废弃物的材料,在劳动课上被赋予新使命——变成手工花。当金俊萍老师举起一片玉米皮时,一节关于手工实践的课程,就此展开。

劳动重构认知废与宝的界限由双手定义

"玉米皮能做花?"同学们的疑问直击核心——劳动不仅是技能训练,更是认知的重构。当学生触摸玉米皮,感知其纤维走向时,"干硬无用"的固有印象被打破。"原来废与宝的界限,是劳动给的。"同学课后笔记里的这句话,道破关键:劳动让学生在实践中重新发现事物的可能性,比理论灌输更能深化对"劳动创造价值"的理解。

劳动培育协作在互动中学会共处

"我的花茎粘不牢!""花瓣角度不对!"课堂上的争执,是高一学生协作的真实注脚。两位同学的争论,最终通过实践达成共识,其作品成为班级焦点。这种协作不是简单分工,而是倾听、协商与妥协的过程——劳动课教会学生的,是未来融入社会的底层能力:如何与他人共同解决问题。

手把手教学劳动技能的"精准传递"

"金老师,我的花瓣总卷不自然!"面对学生皱巴巴的"玉米皮团",金老师弯下身子,握住学生的手:"注意力度,像剥香蕉皮那样轻推。"她灵巧的手将卷边、粘贴、定型的步骤拆解得极细——从选的玉米皮避免断裂,到用木棍辅助固定花瓣角度,每个细节都详细示范。

当学生们的作品终于"绽放"时,他们举着略带歪斜的"玉米花"说:"原来看着简单的步骤,自己做时才知道哪里要用力、哪里要停顿。"这种手把手的教学,不是简单的"教做手工",而是通过具体的动作指导,让学生在实践中体会劳动的"技术含量"——劳动不仅是"肯干",更要"会干";不仅是完成任务,更是掌握方法。

高一学生正处于动作技能发展的关键期,金老师的"手把手",既保护了他们尝试的热情,又通过精准指导缩短了"试错成本"。当学生们从手忙脚乱到逐渐熟练,他们真正理解的,是劳动中"专注"与"耐心"的价值——这些品质,比最终的作品更珍贵。

这节没有华丽教具的手工课,最终留给学生的,远不止一束"玉米花"。当玉米皮从废弃物变为艺术品,劳动从任务变为探索,教育的深层目标已然达成:它在实践中拓展认知,在协作中培育社会技能,在创新中激活思维。

正如金老师课后所言:"劳动课的意义,是让学生明白——劳动是连接知识与生活、个体与社会的桥梁。用手创造、用心感受、用脑思考,便是对'五育并举'最生动的践行。"